書評:『世界史の構造』(柄谷行人)

|

世界史の構造 (岩波現代文庫) 柄谷 行人 岩波書店 2015-01-16 |

評価の難しい書である。

労作であることは間違いない。

本書の要約は下記の通り。

本書の目的は「交換様式から社会構成体の歴史を見直すことによって、現在の資本=ネーション=国家を越える展望を開こうとする」(序文ⅲ)ことである。

資本=ネーション=国家とは何か?

異質なものである国家とネーション(共同体)、そして資本(資本主義経済)が相互に欠かせないものとして結合された、近代から現代に至る社会構成体のことだ。

資本、ネーション、国家はそれぞれ次のようなものである。

- ネーション:贈与ー返礼という互酬的システムを原理とする。共同性と平等性を志向するが、互酬のもつ強制力にひとびとは拘束される。グローバリゼーション(新自由主義)のもとではナショナルな文化的同一性や地域経済の保護を志向する。

- 国家:暴力を基盤として略取を行い、継続的な略取のために保護を与える、という一種の交換によって成り立つ。課税と再分配や初期性によって格差や諸矛盾の解決を果たす。グローバリゼーション(新自由主義)のもとでは圧迫される各国経済の保護に動く。

- 資本(資本制経済):自由な個々人による合意にもとづく。個々人の相互な自由が前提だが、相互の平等を志向しないため、放置すれば経済的格差と対立に帰結する。

これらの中でそれぞれドミナント(支配的)な交換様式は次のようなものである。

- ネーション……交換様式A:互酬(贈与と返礼)

- 国家 ……交換様式B:略取と再分配(支配と保護)

- 資本 ……交換様式C:商品交換(貨幣と商品)

ネーション、国家、資本はこれらの交換様式の歴史的派生体であり、どの交換様式がドミナントとなるかでその社会構成体の様式が決まってくる(実際の社会構成体はこれらの交換様式の複合として存在する)。

近代世界システムである資本=ネーション=国家では、交換様式Cがドミナントとなっている。

さて、なぜ資本=ネーション=国家を越えなければならないのか?

まず、資本主義は本質的に格差と対立を助長するものである(産業資本主義に至り、労働力が商品化したことでこれは決定的となった)。自由と平等の希求の上で、これは必ず乗り越えられなければならない。資本主義を分配的正義で修正しようとする試みも、事後救済にすぎず、本質的な問題を解決できない。

歴史的に資本主義の乗り越えを目指したのはマルクス主義者たちであった。

マルクス主義者たちは資本主義の根本原理を生産様式という観点から解明した。この観点において、マルクス主義者たちはネーション(共同体)と国家を、生産様式=産業資本主義という下部構造(=ひとまず基礎、土台と読みかえてよい)に対する上部構造(=下部構造に乗っかっているもの、基礎に対する付随物、派生物と読みかえられよう)と見なし、資本主義を越えることでそれらをも越えることができると考えた。マルチチュードのトランスナショナルな蜂起に期待するネグリ=ハートも依然その系譜にあるし、著者自身、その見方に与していた。

だが、2001年以降の世界の現実は、そのような楽観的な見方を覆させるものであった。

そこで著者が痛感したのは、

- (生まれながらに搾取と階級分化を宿命づけられた)資本主義、およびその危機と対抗という局面において、国家およびネーションは、生産様式とは別の原理に基づく独立した主体として活動する

ということ、そして、

- マルクス主義思想は生産様式に着目するがゆえに、上のような国家とネーションの独自性を捉え損ねる

ということであった。

生産様式を基礎とした思想では国家とネーションに対抗できず、資本=ネーション=国家の環の中に再び捉えられてしまう。再分配(=国家の活動)や疎外からの心理的救出(=ネーションによる)は、資本主義を修正するにすぎず、またそれぞれのもつ別の弊害を招いてしまう。

自由と平等の希求の中で、資本主義は乗り越えなければならない。ネーションと国家もまた同様。これらが資本=ネーション=国家として結合され相互に補完するのであれば、必要なのはこれを同時に乗り越えることである。

それを可能にする思想は、何に基づいて考えられなければならないか?

言い換えれば、資本、ネーション、国家に通底する原理とは何か?

交換様式である。

「各種の交換様式がどのように複合され、そしてどの交換様式が支配的となっているか」。それが世界のあり方を決めるのだ。

本書の第一部から第三部までは、この観点に基づき、いかなる交換様式がありえるのか、そして過去の世界史をこの観点から整理し直したとき何が見えてくるのかをふりかえるものと見てよい。

読者にそこで与えられているのは、いわば柄谷の立論の証明過程である(ゆえに本著は個別の世界史における事象を扱うものではなく、「複数の基礎的な交換様式の連関を超越論的に解明する」ことを試みるものであると柄谷は宣言する(p47))。

この過程においてみえるもののうち、特に注目すべきものがある。

普遍宗教である。

自由と平等をもっとも純粋に希求する営為として普遍宗教は始まった。普遍宗教は次第に教会=国家的システムに回収されることとなったが、そこからそのエッセンスを救出しようとする者がいた。プルードンであり、カントであった。

「カントが普遍的な道徳法則として見出したのは、まさに自由の相互性(互酬性)なのである」(p367)。

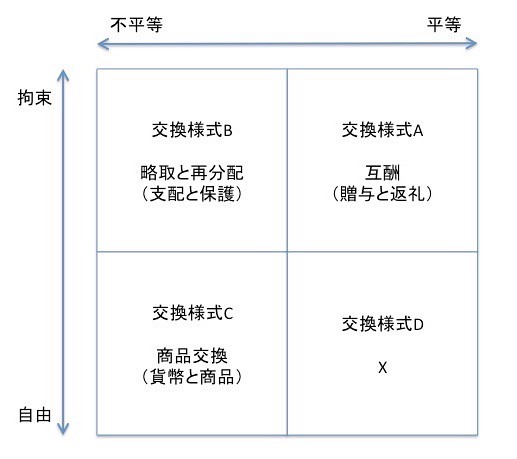

先に挙げた3つの交換様式は、不平等/平等、そして拘束/自由、という2軸で整理することができる。(下図参照)

このマトリクスにおいて、空欄のまま残されている箇所がある。

自由であり、かつ相互平等である交換様式。いわば「交換様式D」だが、これはまさに、カントの見出した互酬性であった。

柄谷はこの交換様式Dを、交換様式BとCを越え、交換様式Aを(その拘束性を越えて)高次元で回復するものであるとする。

交換様式Dは理念であり、現実には存在しない。フロイト的にいえば、BとCにより抑圧されたAすなわち互酬性の回帰として、人間の願望や自由意志でなく、それらを越えた至上命令としてDはあらわれる。普遍宗教はその最初の現れであったのだ(初期の普遍宗教が理想としていたのはまさに、個々人のアソシエーションとしての相互扶助的な共同体であった)。

交換様式Dは理念にすぎないが、普遍宗教を自らの根拠づけに導入した国家がその「法」によって自己規制されることになったように、現実に影響を及ぼしてきた。そこに抑圧や不平等がある限り、交換様式D=自由の相互性の呼びかけは止むことはない。

以上が本書の要約である。

だが、他にも、

- 国家が間国家的な関係性を前提としたものであること(ゆえに革命は世界同時革命でなければならないこと)

- 贈与は敵対する共同体の間に友好関係を形成するものであること

等々、興味深い論点が多くあり、またそれが上に述べた本筋と深く結びついている。

評価は難しいが、間違いなく大著と言える。

レビューサイトなどでも、本書の評価は分かれているようだ。

特に、まとめ方、概論としての素晴らしさは間違いないが、論としてオリジナルな要素が少ないのではないか? という批評が多いようだ。これについてはネタ元と言われているものを読んでいない身としてはなんとも判断しづらい。

「交換様式Dって結局なんなのかわからない」という批判(呻き?)もチラホラと見受けられる。本書の核心部であり、これがわからないと本書について判断が付けられないのはもっとも。だが、柄谷は答えを書いている。

しかしこれ(交換様式D)は、前の三つのように実在するものではない。それは、交換様式BとCとによって抑圧された互酬性の契機を想像的に回復しようとするものである。したがって、それは最初、宗教的な運動としてあらわれる。

(p12)

交換様式Dは何か具体的な「様式」ではない。

それは、抑圧の中で自由と平等を希求する人びとが(それが何かなど知ることもないまま)、「それ」を求めるがゆえに「叫べ、動け」と呼びかけられるような何かなのだ。